「ユーロ? なんか取引してたらオシャレじゃん?」

なーんて呑気なこと言ってたら、ガチで殺されるのでそんな甘い気分は捨てましょう。

「新しい通貨」というのは響きだけは良いが、それだけ歴史が浅いということです。つまり、どんな危険因子を内包しているのか全く未知数な通貨ということです。

ユーロは米国に匹敵する経済圏を担う統一通貨として期待されました。ユーロ圏全体の人口は米国よりも多いため、潜在的な市場規模はかなり大きいといえます。

「ユーロ圏の発展のため協力しましょう」なんて表向きには綺麗事を並べられるが、全く一枚岩ではないことが分かります。

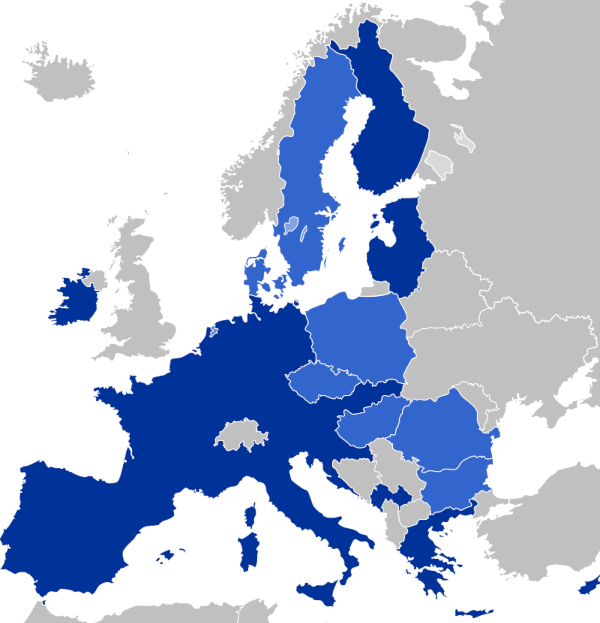

飛び地でエストニア・ラトビア・リトアニアといった、ロシアの影響力が強い東欧諸国もEU加盟国です。

国ごとにGDPも人口も物価も異なるのに、統一通貨のユーロが流通できていること自体が不思議ですよね。国境の町では、物価の差を利用して隣国へわざわざ買い物に出かける人々も少なくないといいます。自国経済や国力に乏しい国にとっては、隣国との経済摩擦になりかねない危険性を孕んでいます。

自国の物価インフレに応じた通貨政策を採りたいのに、主導権は自国政府ではなく広大な地域を管轄する欧州中央銀行(ECB)が握っているとか・・・そんなんで物価安定なんてするんかね。

| 足手まとい5人衆 | |

|---|---|

| P | ポルトガル |

| I | イタリア |

| I | アイルランド |

| G | ギリシャ |

| S | スペイン |

これらの国は、ユーロ圏において経済リスクを抱えている国々です。

フランスやドイツなど健全な国からすれば、これらの国々は経済発展を妨げる足手まといとなります。特に2010年頃から騒がれるようになったギリシャ問題(デフォルト危機)によって、ギリシャ国民への風当たりが強くなっています。

世界有数の製品輸出国であるドイツは内心、ユーロ安になって輸出製品の価格競争力が高まり、自国経済が潤ってホクホクしているわけですが。

「何かあったらPIIGSネタを報道しとけ」

「不安を煽っとけば、ユーロは下落するから」

2008年のアイルランド国内における銀行破綻、IMFによる巨額の融資。

2010年頃から騒がれるようになったギリシャ問題(デフォルト危機)。

これらの要因によって、ユーロの叩き売り相場が長期間に渡って続きました。

とりあえずユーロを落としたかったら、PIIGSネタをつついておけばOK。(ヘッジファンド談)

ユーロ(EUR)について

ユーロ(EUR)について

| FX歴 | 16年(2008年~) |

|---|---|

| 年利 | 8~15%(破産確率を考慮) |