地政学的な相関性とは、その通貨ペアが互いに地理的に近い経済圏に属しているために相互に影響を及ぼし合ったり、政治的・経済的な繋がりが深いために相関性が生まれるというものです。

北米圏に属するカナダや中南米のメキシコはアメリカ経済との関連性が強く、アメリカの景気動向に連動する傾向があります。欧州圏では、ユーロやポンドをはじめスイスや南欧のトルコなどが互いに経済的影響を受けやすい関係にあります。オーストラリアはオセアニア圏に属しますが、中国や日本など東アジア圏の経済情勢との関連性が強い国です。

米国とカナダは互いに多くの国境を接する北米圏の国です。カナダは米国との貿易関係が緊密であり、1994年には米国・カナダ・メキシコの3ヵ国間で関税を撤廃する北米自由貿易協定(NAFTA)が結ばれ、さらなる経済的な相互依存性が高まりました。カナダは米国の経済状態に非常に敏感であり、米国経済が低迷するとカナダの輸出貿易に大きな影響を受け国内経済も停滞します。逆に米国経済が堅調に推移すると、その恩恵を受けてカナダ経済も活性化します。

地政学的には米国とカナダは密接な関係がありますが、対円レートで比較てみるとそこまで正の相関があるようには感じませんね。サブプライムローン問題(2007年)~リーマンショック(2008年)以前は負の相関関係にあるようにすら思えます。ここ10年で大分カナダドル高が是正されていますね。

ドルカナダ(USD/CAD)については、サブプライムローン問題で米国の住宅価格が下落に転じ始めた2007年に通貨パリティ(1.0000)を達成しています。リーマンショクが起こった2008年には米ドル高・カナダドル安に一服していますが、アメリカFRBの量的緩和策(QE)によって2010年に再び通貨パリティを達成しています。長期的な視点では、米ドルの方がカナダドルよりも通貨価値が高い局面が多いです。

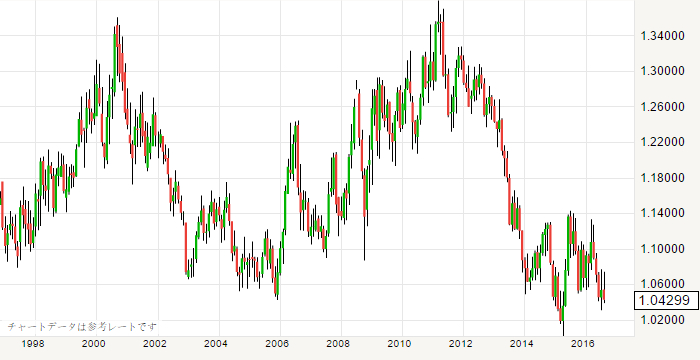

同じ欧州圏にあるユーロとスイス。スイスフランといえば中央銀行の為替介入(水銀砲)が有名ですね。経済規模こそ小さいスイスですが、1人当たりのGDPは世界トップクラスの豊かさを誇ります。欧州経済に依存するスイスは慢性的に自国通貨高に悩まされており、要人発言や市場流通量の調整など様々な手段で自国通貨安に誘導させようとする意図が見受けられます。特にユーロとの為替レート(EUR/CHF)には監視の目を光らせています。

時間軸の比較的短い4時間足ですが、高い正の相関が見受けられます。ドルスイスに関しては私は普段監視してはいませんが、ユーロドルを取引する上での判断材料に利用している為替プレイヤーも居ます。

ユーロに対して慢性的なフラン高が十数年間続いています。2011年にはスイス銀行がユーロとのレートを1.20000固定にすると発言したため、数年間に渡って不自然なレート均衡が続きましたが、2015年に突如この固定レートを撤回すると発言し、ユーロスイスの大暴落が発生しました。たった一日で1500pipsの大暴落が起こり、通貨パリティも達成しています。

オセアニア圏に属するオーストラリアとニュージーランド。自国経済は共に一次産品(コモディティ)の生産輸出が多いという特徴があります。オーストラリアの場合には金や石油といった地下資源のほか、農業や牛肉生産が盛んです。ニュージーランドは自然豊かな環境を活かした酪農や放牧が盛んで、特に乳製品や食肉の輸出が多くを占めています。そのため、通貨はコモディティ価格に連動しやすいという特性があります。

オジドルとキウイドルには高い正の相関が見受けられます。これはオーストラリアがニュージランドの最大の貿易相手国であることや、地理的な近さが関係しています。オーストラリア経済が堅調であれば、それに連動するかのようにニュージーランド経済も堅調に推移するという特徴があります。

ニュージーランドドルよりも相対的にオーストラリアドルの方が通貨価値が高い状態が続いています。2015年には通貨パリティに接近しましたが、通貨パリティ直前でトレンド転換しています。今後、ヘッジファンドの仕掛けなどにより通貨パリティを狙いに来る可能性も十分にあります。

DMM.com証券には、通貨相関を比較できるツールが用意されています。他のFX会社にはあまり用意されていない機能なので重宝します。

地政学的な相関性が見受けられる通貨ペア

地政学的な相関性が見受けられる通貨ペア

| FX歴 | 16年(2008年~) |

|---|---|

| 年利 | 8~15%(破産確率を考慮) |