金利について習うのは中学生の頃が初めてですね。昔は「公定歩合」によって日銀が国内金融機関の金利を操作することができましたが、1994年に民間銀行の金利完全自由化に伴い、公定歩合によって金利操作を行うことは実質できなくなっているようです。

政策金利については私も素人に毛が生えた程度の知識なので、比較的初心者にも分かりやすい内容で話を進められるかと思います。

金利を上げる主な目的は、自国通貨の価値を高めるためです。

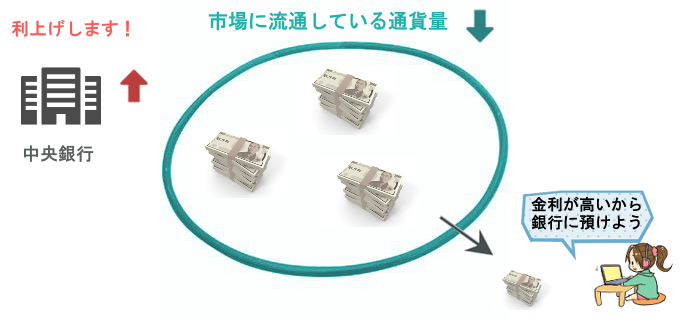

その国の政策金利を上げれば、その国の通貨を「保有しよう(使わずに預金しよう)」という動きが高まり、市場に流通する通貨量が減ります。

その結果、通貨の価値が高まります。(希少性が高まるため)

政策金利を上げるケースで多いのが、物価高になることを防ぐインフレ抑制です。インフレーションとは、物価が通貨価値に比べて相対的に高まっている状態です。インフレ抑制するために、その国の中央銀行が利上げを行って自国通貨の価値を高めるのです。アメリカでは連邦準備制度理事会(FRB)、日本では日本銀行(日銀)、ユーロ導入圏では欧州中央銀行(ECB)がこれに当たります。

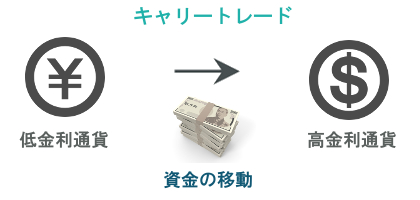

為替は2国間における通貨価値の綱引きのようなものなので、一般に低金利通貨と高金利通貨のペアでは、高金利通貨に資金移動が起こりやすくなります。

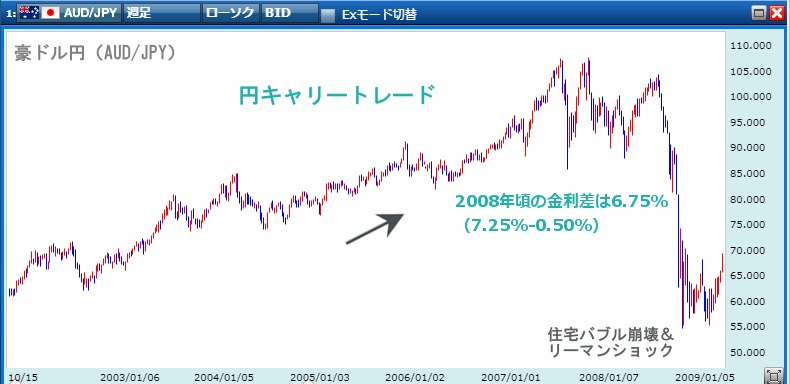

低金利通貨を元手に高金利通貨を運用する手法をキャリートレードといいますが、リーマンショックが起こる直前の2000年代半ば頃までは、超低金利通貨の円を売って高金利通貨の米ドルや豪ドルを買う動きが強まっていました。(円キャリートレード)

自国通貨高+スワップポイントでモリモリ儲かっていた頃の豪ドル円。(2008年頃まで)

一般には利上げによって通貨価値が高まるとされますが、例えば中央銀行が利上げを行う目的や現在の為替レートによっては、必ずしも高金利通貨に資金移動が起こるとは限りません。

(利上げしても通貨が高止まりしている状態ではそれ以上上がらない、逆に利下げしても通貨価値が低すぎる場合には買戻しや上昇トレンドを形成することがある)

高金利政策を実施いている国の通貨は総じて通貨価値が高いかというと、必ずしもそうではないことに注意しましょう。特にスワップポイントで資産運用することを考えている人は注意してください。

高金利政策を実施しているのにも関わらず、自国通貨安が止まらない国があります。察しの良い方はお分かりの通り、トルコ(通貨:トルコリラ)や南アフリカ(通貨:南アフリカランド)です。

トルコリラや南アフリカランドは、慢性的な自国通貨安に悩まされているため、インフレ抑制のために高金利政策を実施せざるを得ない状況が十数年間も続いています。(つまるところ経済情勢が不安定)

高スワップポイントに目がくらんで、目先の利益にウハウハしている場合じゃないど!(為替差損で死ねる)

政策金利は各国の中央銀行によって決定されています。毎月発表される訳ではなく、例えば米FOMC(米連邦公開市場委員会)の場合では、約6週間ごとに年8回開催されており、政策金利についても話し合われます。

| 国名 | 中央銀行 |

|---|---|

| アメリカ合衆国 | 連邦準備制度理事会(FRB) |

| 日本 | 日本銀行(BOJ) |

| 欧州圏(ユーロ) | 欧州中央銀行(ECB) |

| 英国 | イングランド銀行(BOE) |

| スイス | スイス国立銀行(SNB) |

| カナダ | カナダ銀行(BCC) |

| オーストラリア | オーストラリア準備銀行(RBA) |

| ニュージーランド | ニュージーランド準備銀行(RBNZ) |

| トルコ | トルコ中央銀行(TCMB) |

| メキシコ | メキシコ銀行(BCM) |

| 南アフリカ | 南アフリカ準備銀行(SARB) |

政策金利と為替レートの関係

政策金利と為替レートの関係

| FX歴 | 16年(2008年~) |

|---|---|

| 年利 | 8~15%(破産確率を考慮) |